昔の道具「風呂桶(ふろおけ)」

赤丸はガスを燃やす所 今の家のお風呂(ふろ)は、ボタンを押せば自動でお湯を入れてくれるタイプが多いですが、昔のお風呂はどうだったのでしょうか。 写真の風呂桶は、今から60年くらい前まで使われていたものです。木の板を組み […]

昔の道具「荷車(にぐるま)」

わらをつんだ荷車 重い荷物を運ぶとき、今はトラックなどを使いますが、昔は人や牛・馬などの動物が引く荷車を使いました。 写真の荷車は人が引っぱるタイプで、全体が木で造られています。この荷車は「大八車(だいはちぐるま)」とも […]

昔の道具「蝿帳(はえちょう)」

蝿帳 「はいちょう」ともいいます。「蝿」という字は、虫の「ハエ」を表しています。昔は冷蔵庫がなかったので、食べ物を長くとっておくことができませんでした。特に夏はハエなどの虫が多くいて、ばい菌(きん)をつけるので、すぐ食べ […]

昔の道具「鐘(かね)」

学校の授業の始まりや終わりは、時間割が決められています。今はスピーカーから放送されるチャイムで知らせています。では、この放送設備がなかったころはどうしていたのでしょうか。 今から70年くらい前までは、用務員さんなどが写真 […]

昔の道具「豆腐(とうふ)屋さんのラッパ」

みなさんの家ではふだん豆腐をどこで買っていますか?今はスーパーマーケットなどのお店だと思います。 昔は豆腐屋さんの店先で売るほかに、「行商」といって、お店の人が自転車などに豆腐を積んで売っていました。豆腐屋さんは写真の […]

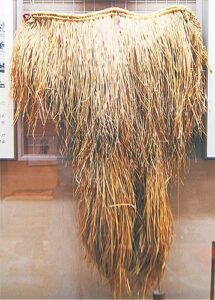

昔の道具「蓑(みの)と笠(かさ)」

前回紹介(しょうかい)した「蛇の目傘(じゃのめがさ)」と同じように、雨や雪から体を守る道具です。蓑は雨がっぱのように着て、笠はぼうしのように頭にかぶって使います。 蓑も笠も「かや」「すげ」などの植物から作られます。蓑は雨 […]

昔の道具「蛇(じゃ)の目傘(がさ)」

蛇の目傘は、今から300年くらい前から使われはじめ、その後200年以上使われてきました。傘を開いて、上から見ると大きな丸が見えます。このもようが蛇(へび)の目のように見えるので、「蛇の目傘」という名前がつきました。持ち手 […]

昔の道具「コロバシ」

田んぼに生えている草を取る道具で、「田打ち車(たうちぐるま)」ともいいます。今から130年くらい前にできました。木でできた持ち手をにぎって、稲(いね)の列の間を押(お)して行くと、たくさんの爪(つめ)がついた鉄の部分がグ […]